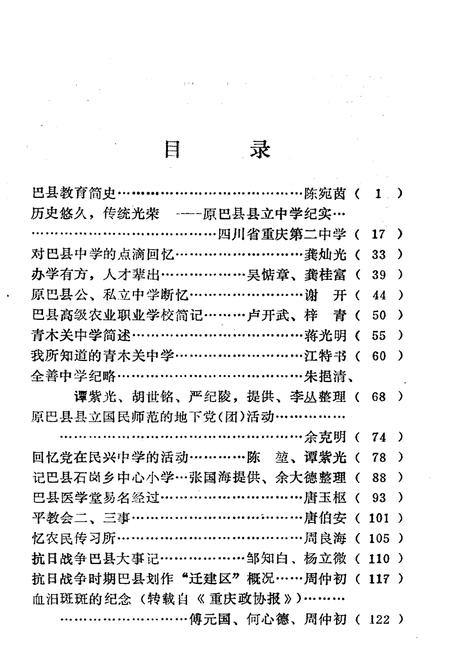

内容简介:正文

巴县的教育,有史可稽的从明清始。那时,府、县各立扁祀孔,称为学宫。近庙立学,置学官(教谕、训导)管

理,督课入学生员,由学政主持三年两次的考试(称岁试、科试)。后来由于学官舞弊失职,在学生员得不到多大教益,

于是又兴起了书院。掌书院教坛的,多是宿儒名士,较能革除弊陋,讲求实学,比起腐败的黉学,又算高出一筹。清

末,帝国ZY列强交相入侵,国势日濒阽危,一些有见识、有爱国心的知识分子,提出了变法维新,振弱图强的主张,

为清光绪帝所接受,下令废除科举,设立学校。巴县治处于通商大埠,首开风气之先,公、私学校相继创立,教育日趋

兴盛。抗日战争时期,国民政府内迁,重庆定为陪都,县治移设附郭,又是实施新县制的示范县,在政治上、地理上都

占有重要地位,教育事业也相应地蓬勃发展起来。兹将各时期的教育概况简述于下:

明清时,巴县尚无专门教育行政机构设置。那时专司教育职掌的,是学宫里的学官,书院里的主持者——山长,后

改称院长。到民国初年,才设立了劝学所,为全县唯一的教育行政机构,所长曾吉芝,所下设三个劝学员(卢尧阶、郑

秉五、罗君铺),分别管理东里、西里、南里一百零八个场镇的小学教育。

编纂单位:中国人民政治协商会议四川省巴县委员会 文史资料研究委员会 编

出版单位:重庆石岗印刷厂

常见问题

链接失效,打不开

联系客服微信: w5beis,提供付款截图,会给您补发。

图片模糊看不清晰怎么办?

不要在网盘直接看,下载到电脑再看。

下载速度太慢了

百度网盘免费保存下载,非会员下载速度限制,可开通会员,实在着急联系客服Q:2069572989发邮箱